中新社莫斯科5月10日電 題:從歷史邏輯中感知習近平俄羅斯之行

中新社記者 黃鈺欽 郭金超

5月7日至10日,從克里姆林宮喬治大廳到紅場主觀禮台,從出席紀念活動到密集開展雙邊會見,中國國家主席習近平的俄羅斯之行日程密集緊凑。

歷史是國家和人類的傳記。當時間的腳步行進至中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,外界更能感知此次出訪的特殊意義。

中俄關係的發展邏輯從歷史中走來。

中俄互為最大鄰國,雙邊關係歷久彌堅。特別是新時代以來,兩國關係定位持續提升,成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

習近平曾指出,中俄關係發展到今天,有其深刻的歷史邏輯。在百年變局加速演進的當下,中俄關係的歷史邏輯為此訪標注出清晰的方位。

5月8日,歡迎儀式,小範圍、大範圍會談,共見記者,歡迎宴會,茶叙……習近平與俄羅斯總統普京的互動和交流,從上午10點一直持續到傍晚。

在外界看來,此訪既是對歷史邏輯的延續,也是對未來合作的規劃。當兩國元首走出會談廳,來到簽字儀式現場時,擺在他們面前的是一份逾萬字的聯合聲明。

從政治互信到務實合作,從人文交流到多邊協調,這份聯合聲明以詳實具體的路徑,清晰勾勒出中俄關係未來。不僅如此,在兩國元首的共同見證下,雙方交換的20多份雙邊合作文本也為兩國關係發展注入新動力。

“風雨同渡、關山共越”,習近平在與普京共見記者時以精煉有力的八個字,再次對外傳遞出中俄面向未來的戰略抉擇。

對過往的共同記憶從歷史中走來。

5月9日10時整,隨著克里姆林宮悠揚的鐘聲敲響,紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典開始。主觀禮台上,習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人並肩而立。

10年前,中國首次應邀派出了由102人組成的中國人民解放軍儀仗方隊參加紅場閱兵。今年,這支隊伍再次邁著剛勁有力的步伐走過莫斯科紅場。

二戰名曲《喀秋莎》在紅場上響起,唱出了時光的變遷,也唱出了中俄兩國人民的共同記憶。習近平曾對普京說,“中國人差不多都會唱這些歌,也算是中國民歌了。”

共同的記憶、共通的情感,源自中俄兩國軍民並肩作戰的崢嶸歲月。從蘇聯援華航空隊“鷹擊長空”,到中蘇在大漠戈壁開闢國際“生命線”,在訪前署名文章中,習近平將一個個兩國相互支援的故事娓娓道來。

訪問期間,無論是在與普京會談中,還是在共同會見記者時,習近平都談及80年前那段歷史,回顧中俄兩國軍民並肩作戰以及為維護世界和平作出的歷史貢獻。

歷史真相不容歪曲,勝利成果不容否定。80年後的今天,用歷史的眼光寄望未來,習近平強調中俄要“堅定做歷史記憶的守護者”。

對未來全球秩序的思考從歷史中走來。

80年風雲激蕩,和平與發展已經成為時代主題,但單邊主義、保護主義逆流湧動,國際局勢中不穩定不確定因素正在增多。

站在重要歷史節點,如何讓歷史照鑒未來?堅持正確二戰史觀、堅決維護戰後國際秩序、堅定捍衛國際公平正義——習近平給出明確的答案。

中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國,在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。正如習近平在與普京會談時所言,中俄雙方要團結全球南方,堅持真正的多邊主義,引領全球治理變革正確方向。

孤舉者難起,眾行者易趨。5月9日下午至晚上,習近平在莫斯科先後會見塞爾維亞、緬甸、古巴、委內瑞拉、斯洛伐克等國家領導人。密集的會見中,“維護國際公平正義”始終是高頻詞。站在歷史的又一十字路口,中國的選擇清晰而堅定。

歷史,總是在一些特殊年份給人們以汲取智慧、繼續前行的力量。通過歷史經緯的坐標,習近平俄羅斯之行意義被外界不斷感知。而在特殊的歷史節點,在這“梨花開遍了天涯”的季節,大國外交正書寫下新的一筆。(完)

來源中新社

-218x150.jpg)

-218x150.jpg)

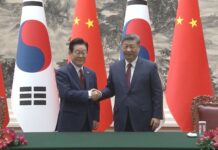

與南韓總統李在明(右)去年11月在韓國慶州出席APEC峰會期間舉行會晤。(韓聯社)-218x150.jpg)