作者:紀碩鳴

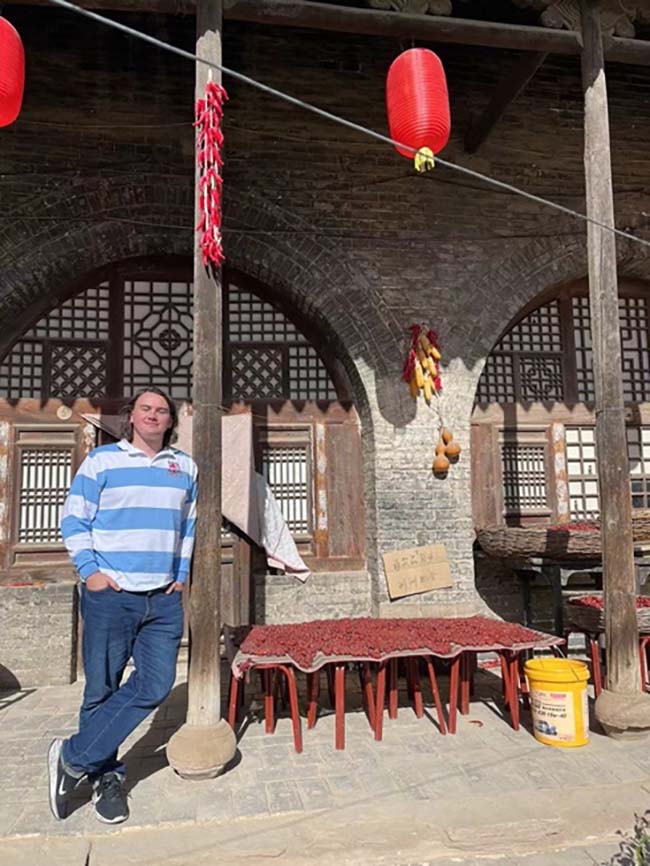

在江蘇省江陰市,有一個被譽為「天下第一村」的地方——華西村。 這裏高樓林立,工廠星羅棋佈,村民家家住著別墅,早已超越了人們對「傳統農村」的想像。 前不久,倫敦大學亞非學院(SOAS)學生會主席Sam,作為一名年輕的外國漢學專業學生,走進了華西村,參與了一次別開生面的「村委實習」。 在這個中國最基層的自治單位,他觀摩了村委會的行政例會,又隨基層幹部到農戶家中走訪,親耳聽到村民的聲音,也對中國社會的治理方式有了新的理解。

根據英國高等教育統計局 HESA 的 2023/24 學年統計,英國大學中選修中文(包括本科、研究生和語言選修課程的註冊學生)課程的學生總數約為 5,000 至 7,000 人。 一些頂尖大學如牛津、劍橋、倫敦大學亞非學院 SOAS等核心中文研究學位課程約在12所大學提供開設中文課程,如果計入語言中心或聯合課程,總數有近 50所英國大學提供中文相關課程,包括本科、碩士、證書或選修模組。

根據英國高等教育統計局 HESA 的 2023/24 學年統計,英國大學中選修中文(包括本科、研究生和語言選修課程的註冊學生)課程的學生總數約為 5,000 至 7,000 人。 一些頂尖大學如牛津、劍橋、倫敦大學亞非學院 SOAS等核心中文研究學位課程約在12所大學提供開設中文課程,如果計入語言中心或聯合課程,總數有近 50所英國大學提供中文相關課程,包括本科、碩士、證書或選修模組。

這些學習了中文又能深入瞭解中國的英國學生並不多,Sam是其中一位幸運者。 這位來自英國的青年,十八歲那年便踏上中國土地,開始了學習中文的旅程。 他給自己起了一個標準的中國名字:韓雪宸。

多年來,他在常州學習漢語,在北京師範大學研修國際中文教育,又回到倫敦亞非學院深造漢學。 疫情三年間,他幾乎走遍中國大江南北,從東北的冰雪天地到江南的絲竹水鄉; 從包頭的工業基地到廣州、深圳的創新前沿。 深受中國高速發展的感染,他的感受是:中國不僅是今天的中國,更是世界未來的縮影。

初識中國:十八歲的選擇

Sam與中國的緣分始於偶然。 十八歲時,他剛結束英國的高中課程,本打算下一年去德國、日本進修語言,卻因緣際會來到江蘇常州工學院學習中文和中國文化。 對大多數英國青年而言,選擇漢語並非尋常之路,但對於Sam來說,這是一次自我識知的挑戰,更是一次打開東方大門的契機。

他回憶說,那一年起初只是單純對外語好奇,卻很快發現,中國與西方的差異不僅在語言,更在社會運作模式、人情互動與文化深層。 於是,他毅然把大學專業改為漢學,決心深入探索。

在常州與北師大的日子

在常州的校園裏,Sam與中國同學同吃同住,開始真正融入當地生活。 他坦言,最大的挑戰不是中文辭彙,而是各地口音與方言:課本裏的普通話尚易掌握,但計程車司機、菜市場攤販的一句方言,才讓他體會到「語言背後的生活世界」。

疫情期間,全球流動受阻,已經回到英國的他選擇前往中國,並參與舉辦橄欖球比賽、加入江南絲竹樂團,用他熟練吹奏中國笛子的技能參與表演。 同伴既有中國學生,也有來自世界各地的留學生。 在這些文化交融的時刻,Sam說自己真正把中國當作「第二故鄉」。

後來他赴北京師範大學留學一年,專攻國際中文教育。 他覺得很有趣的是,已經習慣電腦打字的今天,無論在亞非學院還是在北師大,中文考試都是嚴格要求以手寫來完成考試,看著自己還不工正的漢字,Sam還是露出滿意的笑容。 在與中文老師的近距離互動中,讓他對中國教育體系的嚴謹與學生壓力有了切身體驗。

華西村的管理經驗

華西村的管理經驗

今年夏天,Sam申請到中國遊學,他走進有天下第一村美譽的江南華西村,首次以「實習生」身份參與村委運作。 從基層角度觀察中國民主自治,這段經歷令他印象深刻。

「週一早上八點開會,我比村幹部還早到,滿心期待聆聽。」他說。 會議中,多數幹部用江南方言交流,他幾乎一句聽不懂。 這種語言隔閡」,反倒讓他真切意識到:治理本身不僅是政策的輸出,更是與百姓生活語境的緊密交織。

隨後,他隨幹部入戶走訪,詢問村民最關心的問題:收入分配、工廠運營、家庭困難等。 對他而言,這與英國地方治理依託教堂或議會的模式完全不同,更直接、更接地氣。

行走中國:十多座城市的體驗

行走中國:十多座城市的體驗

三年疫情歲月,他的足跡遍佈中國十餘座城市:東北老工業基地的瀋陽、長春、哈爾濱,歷史厚重的西安、承德,南方改革開放代表的廣州、深圳、三亞,以及江南的蘇州、杭州、無錫等。 他專注於清朝與滿洲國歷史,實地探訪瀋陽故宮、731遺址,把書本知識與現場體驗結合起來,形成更立體的理解。

他說:「如果只當旅客,很難理解中國。 但會中文以後,就可以在計程車上與司機談社會問題,就能在鄉村裏聽到最真實的抱怨與希望。」

Sam並非只看到中國的繁榮,也敏銳觀察到百姓的憂慮:就業壓力、教育負擔、物價上漲、戶口制度帶來的不平等等。 他尊重這些真實的聲音,並認為這正是研究中國最重要的部分。

「每個國家都有問題,但我看到的中國,是一個面對挑戰、仍然持續前進的中國。」他總結道。

「每個國家都有問題,但我看到的中國,是一個面對挑戰、仍然持續前進的中國。」他總結道。

當被問及對中國的整體印象時,Sam回答得斬釘截鐵:「中國是現在,也是未來。」他看到中國在人工智慧、新能源等領域的投資與實踐,也看到基層治理的探索與百姓的話語。 他相信,中國的發展不僅塑造自身,也將深刻影響世界。

作為倫敦亞非學院學生會主席,Sam最大的期望,是讓更多的英國人、歐洲人瞭解真實的中國。 同時,他也希望中國人能更瞭解英國社會的多樣性,而不是僅以西方一詞籠統概括。

未來,他未決定是否成為老師、學者,或進入跨國公司,但有一點是確定的:他的事業一定與中國有關。

Sam的故事,是一個年輕外國學子與中國相遇、相知的故事。 他既有對中國繁榮的讚歎,也有對民間困境的體察; 既有田野調查的嚴謹,也有音樂與體育的快樂。 在華西村的村委會議室,他看見社會基層的複雜與真實; 在大江南北的行走中,他體會到「中國不只是國家,更是世界未來的重要一部分」。

他的經歷提醒我們:理解中國,不僅靠數據與報告,更需要沉浸、交流與傾聽。 Sam的中國之路,也許正是英中彼此理解與合作的縮影與開端。