作者:高康

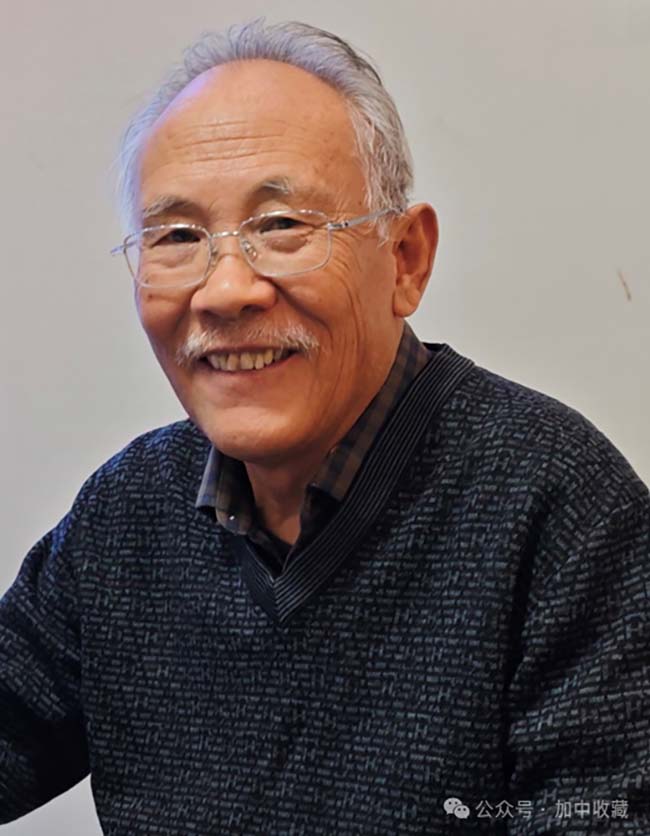

當我捧著厚厚的重達幾公斤的巨著《山右吉金—山西商周青銅器縱覽》美國普林斯頓大學出版的《侯馬陶範藝術》認真翻閱時,我對它們的作者——李夏廷先生的敬意油然而生。

他主筆的《侯馬陶範藝術》一書獲得1997年美國華盛頓佛利爾–賽克勒美術館和日本東亞文化研究中心聯合頒發的國際學術獎“島田獎”;《山右吉金–山西商周青銅器縱覽》則獲2019年全國優秀文化遺產圖書獎。他曾先後應邀到美國華盛頓佛利爾–賽克勒美術館和臺灣中央研究院史語所作訪問學者,並受聘山西大學歷史系考古專業和陝西文物考古專修學院客座教授。

山西是中國古代文明重要發源地,特別是青銅器的發現和存世為國內最多的省區,而上述三部專著被海內外考古界視作周代晉國青銅器研究方面最重要成就之一。中國考古專家組成員,北京大學考古文博學院前院長李伯謙教授在《晉國青銅藝術圖鑒》序言中說“在考古界,一說起李夏廷的名字,可以說很少有人不知道……,他繪的考古器物圖,不僅數量多,而且涵蓋的時間長、範圍廣、品類繁雜,是當今考古繪圖這一行的佼佼者,無人能出其右……這是一部晉國青銅器研究的高質量著作”。中國考古學會張忠培原會長作序寫道:“李夏廷……八十年代初的考古繪圖已達同行當的一流水準,至今仍處於這個位置……《山右吉金–山西商周青銅器縱覽》是一部專業性較強,研究根底較深和篇幅較大的著作”。

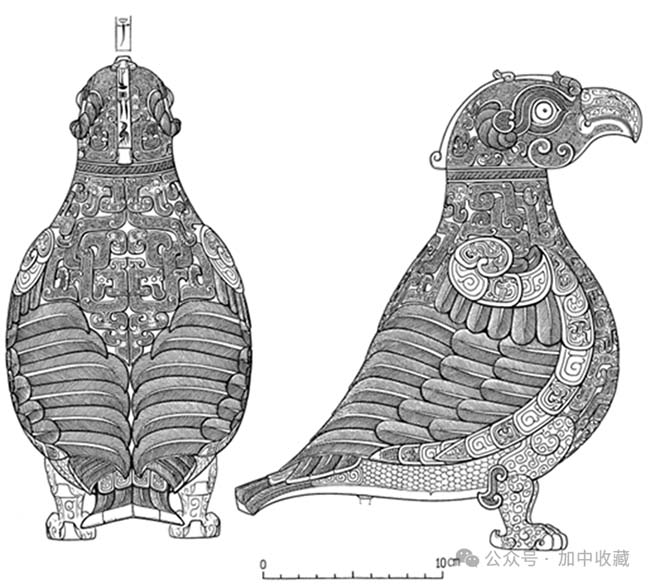

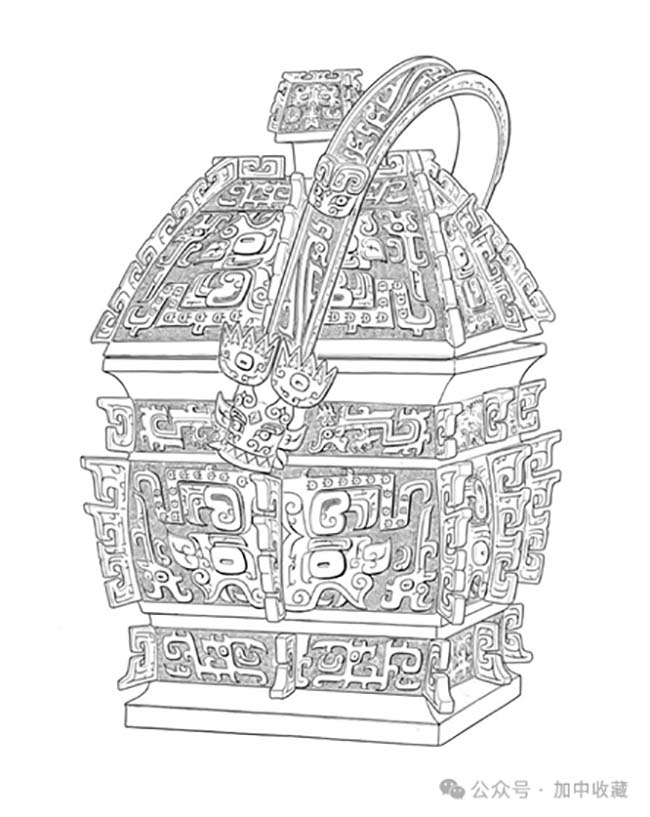

李先生最突出的貢獻是在長期工作實踐中,將單純的繪圖技術性工作拓展到青銅器研究領域。此前人們對東周列國青銅器的研究不夠深入,對那時晉國和三晉青銅文化的認識也比較模糊,原產晉地的青銅器往往因出土地點不同而被冠以XX文化或XX青銅器,如出土於江淮則稱“淮式青銅器”,出土於四川則稱之為“巴蜀青銅器”等等,而他通過對青銅器和鑄銅陶範的細微觀察和親手測繪,將晉式青銅器置於更廣闊的時空背景下審視,認識到原產三晉的青銅器雖然種類龐雜,造型多樣,但其具有強烈的地域色彩和顯著共性,通過大量比對論證,確定了“晉式青銅文化”和“晉式青銅器”的主要特徵和判定標準,並從造型藝術角度界定了晉式青銅器的外延和內涵,證明春秋戰國時期不僅晉文化和其他地區文化有著千絲萬縷的聯繫,而且和戎狄文化乃至遙遠的域外文明有過廣泛交流和借鑒,他先後在省、國家級以及日本的專業刊物上發表多篇論文,主筆完成了3部考古學專著,得到學界一致讚譽。1998年他被華盛頓賽克勒–弗裏爾美術館邀請,作為“流散美國的中國晉式青銅器”課題組的中方專家,幫助他們在鑒定晉式青銅器方面提出了寶貴意見。該館屬於華盛頓斯密森學會下屬的14座博物館之一,專門收藏中國及亞洲歷史文物,其中收藏的中國古代青銅器多達數百件,是海外收藏中國青銅器最多的博物館之一。原館長托馬斯.羅覃先生說李夏廷是當時唯一有機會並有能力親手繪出這些珍寶的人。

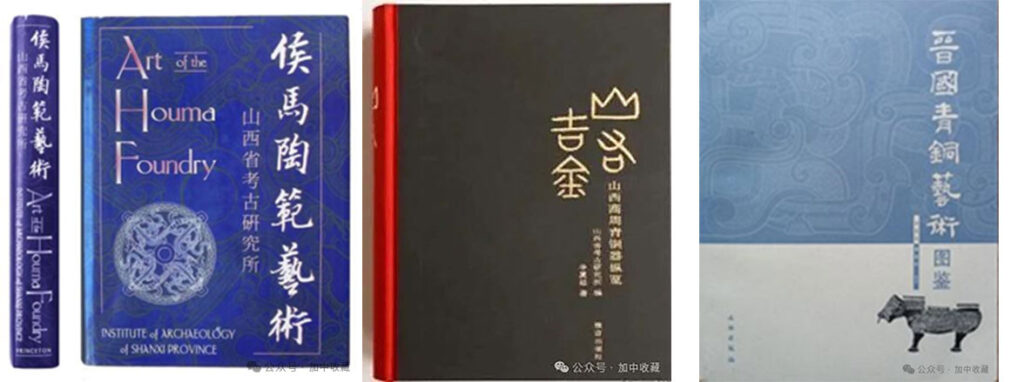

我作為山西人,在海外又是華夏青銅文化的追慕者收藏者,去年回國便拜訪了李教授,並一道參觀了山西青銅博物館,聆聽他對山西豐富多彩商周青銅器的專業講述以及他從一名普通士兵成長為知名考古學者所走過的路。

1971年李夏廷在老撾前線(身穿老撾軍服)

原來他小時候喜歡畫畫,尤其喜歡畫《三國》故事。課本、練習本的空白處常被塗滿人人馬馬,此外他還常參與學校壁報的插圖繪畫。文革爆發全國的學校都停課了,他只念完初二便參了軍,在空軍高炮部隊服役5年,參加過兩年中國秘而不宣的“援老(撾)抗美”戰爭,並榮立三等軍功一次。部隊是一所大熔爐,人生的第一堂課鑄就了他吃苦耐勞,抱樸守拙,行穩致遠的基因。

雄關漫道真如鐵,而今邁步重頭越。1973年退伍後,一個戰友告訴他:“太原文廟”招收退伍兵,文廟當時是山西省文物工作委員會所在地,因業務需要招收十一名退伍兵,工種有文物鑽探、文物修復、文物繪圖、古建維修等。因為工資低,沒人願意去。而他覺得掙錢多少無關緊要,關鍵是該單位繪圖崗位比較適合自己,加之考古這個行當具有神秘感,因此便到山西省文物工作委員會報了到,並分配到考古隊做了繪圖員。就這樣,縱使途程遠,千磨萬折亦不辭,小時候的愛好變成了他終身矢志不渝的職業。

雄關漫道真如鐵,而今邁步重頭越。1973年退伍後,一個戰友告訴他:“太原文廟”招收退伍兵,文廟當時是山西省文物工作委員會所在地,因業務需要招收十一名退伍兵,工種有文物鑽探、文物修復、文物繪圖、古建維修等。因為工資低,沒人願意去。而他覺得掙錢多少無關緊要,關鍵是該單位繪圖崗位比較適合自己,加之考古這個行當具有神秘感,因此便到山西省文物工作委員會報了到,並分配到考古隊做了繪圖員。就這樣,縱使途程遠,千磨萬折亦不辭,小時候的愛好變成了他終身矢志不渝的職業。

光陰荏苒,歲月如梭。他回憶道:轉眼間我在考古這一行已蹉跎半個世紀,可以說適得其所又生逢其時。能有幸與老一代和新一代同事合作,參與過不同歷史時期的多項考古專案的發掘和整理,並通過繪圖將其記錄並留傳於世。我接觸最多和情有獨鐘的還是青銅器,1973年我參加工作第一年,就隨張守中先生參加了長治分水嶺出土青銅器的測繪,從此經手繪製過數以千計青銅器和鑄銅陶範。張守中先生也是退伍軍人,其祖父是清末湖廣總督張人駿,家學淵源,擅長書法繪畫和古文字,張先生對我要求很嚴,制定了為期一年的學習計畫,學習內容有素描、機械製圖、器物繪圖和毛筆字。我像小學生一樣,須將繪圖和書法作業交他批改。我剛參加工作時離家較遠,在文廟“西21間”作為單身宿舍住了一段時間。這間偏殿是一個五十多米長的廊廳,文革期間成為考古隊臨時倉庫,裏面還堆放著幾十具考古發掘出來的古人骨架,夜晚大廳裏唯一的照明是我床頭的一盞臺燈,偌大黝黑的大殿記憶體放一堆屍骨骷髏,破爛不堪的蘆葦糊紙頂棚常常被屋頂掉落的泥石砸的彭彭作響,殿外院子雜草叢生漆黑一片,有人問陰森可怕嗎?不!棲於蓬篙處,心懷萬裏風。比起我在部隊原始熱帶雨林中的艱苦環境,槍林彈雨死亡的威脅,條件已經很好了,所以我並不在乎這些,心無旁騖的該寫字寫字,該畫圖畫圖。

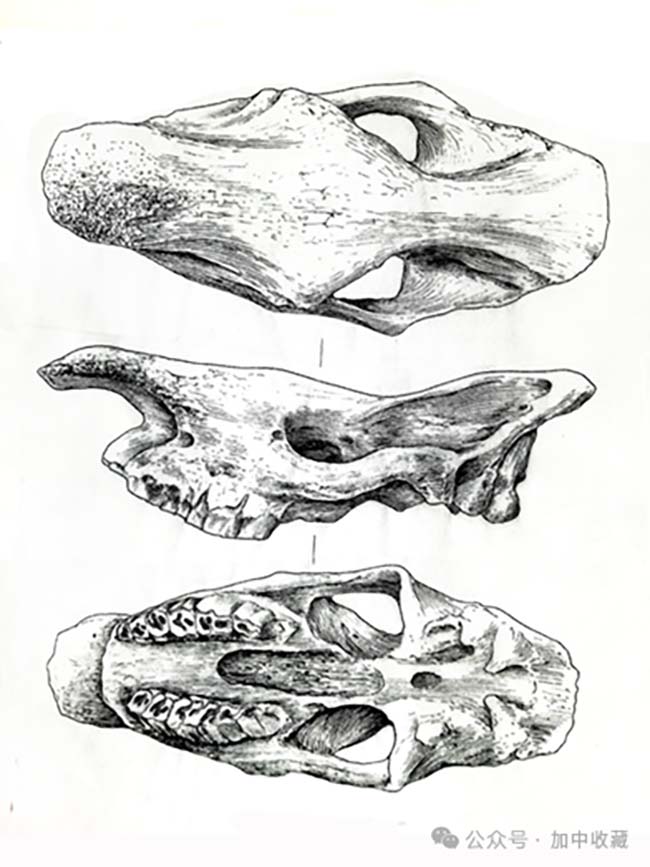

在博大精深的華夏文明的寶庫中,深感自己知識貧乏,我就虛心向老前輩們學習。記得當時的“反動學術權威”,平反後擔任山西省考古研究所所長的古文字學家張頷先生,每天負責打掃單位廁所,我對他沒有絲毫不敬,有空就向他虛心請教。單位另一個“反動學術權威”平反後擔任考古研究所副所長的舊石器考古專家王建先生,文革時自殺未遂,兩邊脖頸留有顯著的刀疤,我也不在乎其身份,沒事就跑到他住的單身宿舍和他聊天,王建先生學識淵博,平易近人,此後我倆長期共事,亦師亦友,他教授我大量舊石器考古知識,所以我繪製石器圖得心應手,隨手拈來,圓滿的完成了兩部大型舊石器發掘報告的幾乎所有石器圖,以致一個時期國內業界傳說我是繪製石器圖又快又好的第一人。河北文物研究所、北京中科院考古研究所還特聘我前往幫助他們繪製石器圖。

考古屬於邊緣學科,涉及地質地理、古生物古人類,體質人類學、古喪葬制度、古文物保護等多種學科,具體任務不僅限於人們常說的挖古墓,更多的是發掘和研究古墓葬在內的古代人類生活的各種遺址和遺跡,我參加工作頭幾年,多半時間奔波於山西夏縣東下馮早商遺址、侯馬東周古城遺址和青銅鑄造遺址,作為繪圖員往往需要參與整個工作過程,從野外發掘專案的地圖、平面圖、剖面圖到後期出土遺物的室內繪圖。總之,工作現場就是原野山崗和墓坑墓室,嚴寒酷暑泥裏土裏爬上爬下點燈熬夜是工作常態,所以考古測繪即是體力又是腦力勞動,還得耐得住寂寞。同時考古也有一定危險,工傷事故屢見不鮮。上世紀90年代我在山西曲沃參加發掘一座西周晉侯墓時,幾乎被坍塌的墓壁掩埋,那座墓口小底大(西周墓常規),垂直向下深十六米,坍塌的墓土有好幾立方米,幸虧我躲閃及時,不然那天或許就是我的忌日了。

我說,在戰場與和平年代都有生死的考驗。成功往往眷顧那些願意下笨功夫並長期堅持的人。

他淡然莞爾一笑!

完(轉載:加中收藏公眾號)