“氣墨靈象”中的精神超越與審美救贖

——呂國英超驗藝術論的文化解析

艾 慧

當藝術淪為市場的奴隸,呂國英的理論如同一柄刺向精神矮化的哲學利劍,在“氣墨靈象”的宇宙中重建了藝術的崇高坐標系。

在當代藝術陷入市場裹挾與價值迷茫的混沌時刻,呂國英先生以《“精神實現”皈依超驗審美》一文發出了振聾發聵的理論宣言。這篇作為《“氣墨靈象”藝術論》核心立論之七的重要論文,不僅直指當下文藝創作的沉屙痼疾,更以恢弘的哲學視野建構起“超驗審美”的理論大廈。當我們深入其思想內核,會發現這既是對中國傳統美學“天地境界”的現代重構,也是對西方自康德“審美無功利”至黑格爾“理念感性顯現”的創造性回應。

本文將從藝術批判、理論建構、精神層級、歷史座標四個維度,系統解讀呂國英如何引領我們穿越藝術亂象的迷霧,走向精神實現的澄明之境。

一、當代藝術批判與精神救贖的緊迫性

呂國英對當下藝術生態的批判如手術刀般精准犀利,他筆下的文藝亂象呈現出三重精神塌陷:

市場邏輯對創作主體的異化:在《“精神實現”皈依超驗審美》開篇,呂國英痛陳某些藝術家在“聲色犬馬、名利欲望的雙重驅使下”背棄藝術理想,使創作淪為“世俗化、庸俗化、低俗化與媚俗化”的苟且之事。這種異化導致嚴肅藝術家在現實壓力下“從純藝術陣地轉身離場”,而本就不入流的創作者則進行“‘無約束’‘無底線’的胡編造、亂折騰”。藝術本應是一片清靜高潔之地,卻被糟蹋得“光怪陸離、烏煙瘴氣”。

創作對象的精神貧血症:呂國英敏銳指出當下創作存在“時代的無視、自我的熱衷、‘三俗’的樂道、歷史的虛無”等病灶。尤其令人憂心的是對重大時代命題的逃避——藝術家對民族復興的“正大氣象視而不見”,卻讓“‘偏象’乃至‘邪象’充而斥之”。這種時代精神的缺席表現為三種畸形狀態:閉門造車的“躲進小樓成一統”,道德淪喪的“庸俗、低俗、媚俗之創作”,以及人文精神缺失的“將普通民眾尤其是底層、邊緣群體,作為嘲弄、挖苦、忽悠、取樂之對象”。

作品境界的審美降維:在藝術本體層面,呂國英批評大量作品停留在“近乎自然主義表現形式,缺乏現實批判精神,吝嗇人文關懷”的低層次狀態,彌漫著“苦難、無望、壓抑、陳腐、窒息之氣”。他特別批判了三種偽現實主義:“底層敘事”淪為愚樂弱勢群體的工具;“新寫實主義”陷入是非不辨的倫理混沌;“犬儒主義”則主動擁抱並消費低俗。

在呂國英的診斷中,這些病症的根源在於思想理念的貧困化:“作家、藝術家的思想理念,決定其審美取向,引領其藝術創作。”他引用孟子“充實之謂美,充實而有光輝之謂大”的境界說,強調真正的藝術創造需要“想明白、理透徹、為宗旨”的思想力。這種思想力不是簡單的知識積累,而是融合歷史意識、時代感知與哲學沉思的精神綜合體。

二、“氣墨靈象”理論體系中的超驗審美維度

面對當代藝術的精神困境,呂國英以獨創的“氣墨靈象”理論體系給出瞭解決路徑。這一理論的核心要義體現為三個維度的哲學建構——

1. 藝術本體的形而上重構

靈象論:作為“象的遠方”,靈象經歷了從具象到意象、抽象、真象(三象合一)的演進,最終抵達“靈象之象”——這是“最高層級的藝術之象”,是“多層次天人合一的藝術大美”。靈象超越了物象的物理屬性,成為承載生命理想的精神容器。

氣墨論:作為“筆墨的未來”,氣墨從線墨、意墨、潑墨、樸墨的演變中昇華而來,是“筆與墨、天與人、技與藝等諸元素,均入‘氣’境而至極致天人合一層級的筆墨境界”。值得注意的是,呂國英對“氣墨”的界定早已超越傳統水墨範疇——在廣義上,“氣墨”涵蓋“文藝創作中的所有材質、工具、載體”,是“文藝之大道”。

互文論:最具革命性的是“氣墨”“靈象”互為形式內容的辯證觀:“氣墨是靈象的筆墨,靈像是筆墨的氣墨,無氣墨即無靈象,無靈象也必無氣墨。”這一命題徹底解構了傳統藝術理論中形式與內容的二元對立,在藝術本體論層面實現了形質一體的統一。

2. 審美層級的金字塔模型

呂國英在《“境”美·“神”美》一文中系統構建了審美三境界說,為理解超驗審美提供了清晰路徑:

形式美(優美):作為“最低層次的美”,其價值在於“安靜、明麗、精緻、和諧與單純秀雅之形態”,帶給觀者“愛悅、輕鬆與心曠神怡的審美感受”。呂國英特別強調吳冠中的觀點:“美不是漂亮,漂亮不是美”,將單純悅目的“漂亮”置於形式美之下。

境界美(高格之美):其特質在於創造“高遠精神境域”,表現為“淩空高蹈、悲憫天地的博大情懷”,能開拓“博大渾闊、深邃高遠、靜謐高妙的詩性精神空間”。這種美對應馮友蘭“天地境界”與張世英“審美境界”,是藝術家“遠離自然境界、跨越功利境界、致遠道德境界”的精神投射。

神聖美(至美審美):作為“審美的最高層級”,其本質是“自由、崇高的生命境界,至善、靈性的‘永恆之光’”。這種美具有超驗性——是“感性與理性的統一、經驗與超驗的統一”,能引發“莊嚴感、神秘感、崇高感和神聖感”,導向“靈魂的狂喜和飛升”。

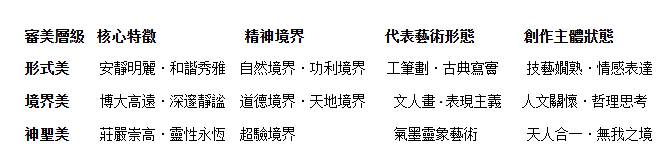

表:呂國英審美三境界理論特徵對照

3. 超驗境界的實踐路徑

超驗審美絕非虛無縹緲的概念遊戲,呂國英為其實現指明了具體路徑:

主體修為的“五崇”要求:藝術家需具備“崇學、崇德、崇靜、崇變、崇論”的綜合素養。其中“崇學”強調博古通今的文化積澱;“崇德”關乎“德行、品位修行之要義,更是責任、擔當之根本”;“崇靜”追求“心性之純淨,精神之清靜”;“崇變”宣導藝術語言的不斷創新;“崇論”要求將感性體驗昇華為理性思考。

創作過程的“通覺”體驗:呂國英以康定斯基“聽見色彩、看見聲音”為例,強調藝術家需要培養“通覺”(聯覺)能力,實現感官互通的藝術感知革命。在書法領域則表現為“通文墨”——既須“文通”(自我立言的文學創造),又須“墨通”(筆墨形態的審美造境),二者統一於“文墨一體”的至高境界。

歷史意識的“尚極”精神:藝術史對作品的篩選遵循“尚絕、尚新、尚進、尚融、尚極”的標準。呂國英特別強調“尚極”即“求極致、臻完美”的古典精神,認為這正是文藝復興與晉唐書畫輝煌的根源。當代藝術要進入氣墨靈象的超驗境界,必須重燃這種追求極致的藝術精神。

三、“精神實現”的哲學闡釋與美學表達

呂國英提出的“精神實現”概念,是其超驗藝術論的核心價值指向。這一命題在三個哲學維度上展開——

生命理想的終極關懷:呂國英將藝術創作視為“生命理想的精神實現”,這與中國傳統文化“立言”以實現不朽的價值追求一脈相承。他引用張修林對文人的定義:追求“獨立人格與獨立價值”,通過“立言”實現精神永恆。在藝術領域,“氣墨靈象”正是這種精神實現的載體——它承載著藝術家對“我是誰?我們從哪里來?我們到哪里去?”這一永恆命題的思考。

天人合一的至高境界:呂國英將“氣墨靈象”定位為“極致天人合一層級”的藝術形態。這種天人合一已超越傳統意義上的“物我兩忘”,而是進入“多層次天人合一”的超驗狀態。藝術創作成為“獨與天地精神相往來之象、實現自我救贖之象”,藝術家在“悲憫宇宙萬物、通會事物靈性”中達到“超越自我、融入天地”的至高境界。

自由靈魂的審美解放:在呂國英的理論中,超驗審美最終導向精神的絕對自由。他引用康德“美在自由”的觀點,強調氣墨靈象藝術是“純粹之美、自由之美”。這種自由體現為創作主體從現實束縛中的解脫——藝術家不再受制於市場邏輯、傳統窠臼或形式教條,進入“藝法靈象”的本質性規律,即藝術創作以追求至美審美為終極遵循的自由境界。

呂國英的精神實現論,既呼應了德國古典美學中審美救贖的思想脈絡,又深植於中國傳統文化的精神土壤。他在孟子“善–信–美–大–聖–神”的人格境界說基礎上,建構了藝術創作的超驗維度:當藝術家達到“聖而不可知之之謂神”的境界時,其作品自然呈現出“大象無形”的靈象之美。

四、藝術史座標中的境界層級與高峰標杆

呂國英的理論建構始終立足於對藝術史的深刻洞察。他在多篇論文中通過對中西藝術史的重新詮釋,為超驗審美確立了歷史座標——

1. 筆墨演進史中的氣墨方位

呂國英將中國筆墨演變梳理為五個階段:線墨(具象)-意墨(意象)–潑墨(抽象)–樸墨(真象)–氣墨(靈象)。

他尖銳批判了歷史上“筆墨至上”論的桎梏——從董其昌“以筆墨之精妙論,則山水決不如畫”到清四王對筆墨的泥古不化,導致“當今中國書畫之面貌,難尋創造之藝象”。

同時辯證吸收石濤“筆墨當隨時代”、傅抱石“思想變了,筆墨就不能不變”的革新精神,將氣墨定位為筆墨發展的未來形態和最高境界。

2. 藝術經典的境界刻度

呂國英以恢弘視野列舉人類藝術史上的神聖美典範:從李白杜甫的詩歌、李可染的山水,到托爾斯泰《戰爭與和平》的“百科全書式的壯闊史詩性”、李伯安《走出顏喀拉》的“罕世之作的史詩性水墨人物長卷”,再到貝多芬交響樂、唐宋八大家、文藝復興三傑等。

這些作品的共同特質在於創造了“讚美生命、放歌自由、飛升靈魂、悲憫眾生之至真至善至美情懷”,體現了“人類相通的最高層次的審美”——神聖美。

3. 入史標準的當代重構

呂國英從藝術史篩選機制中提煉出“五尚”準則,為當代藝術攀登高峰指明方向:

尚絕:強調藝術的原創性與不可重複性,這是“藝術的至高價值所在”。

尚新:追求“包前孕後”的創造性發展,如張僧繇“沒骨山水”、李成“自成一家”、黃賓虹從“白”到“黑”的蛻變。

尚進:體現藝術的時代演進,從原始美術到當代藝術的宏觀更迭,從莫奈到梵高的微觀突破。

尚融:宣導中西藝術精華的融合,林風眠光影彩墨、徐悲鴻素描寫實、趙無極抽象油畫均為典範。

尚極:追求“出神入化”的完美境界,晉唐書法、文藝復興的輝煌皆源於此。

這五大標準為藝術家追求氣墨靈象的超驗境界提供了具體的歷史參照系和實踐方法論。

五、理論啟示與建設性反思

呂國英“精神實現皈依超驗審美”的理論建構,在當代藝術理論領域具有三重重要意義——

對藝術異化的救贖價值:在全球藝術市場資本化、創作同質化嚴重的今天,呂國英的理論猶如一劑精神良方。他直指藝術被“市場裹挾”的病症,以“超驗境界”重建藝術的精神高度。這種救贖不僅針對藝術家個體,更指向整個時代的文化價值導向。

中西美學的創造性融合:呂國英的理論體系成功整合了中國傳統美學精髓(如謝赫六法論、石濤法自我立論)與西方美學思想(如康定斯基色彩音樂論、黑格爾理念感性顯現)。在“氣墨靈象”的概念中,既可見老莊“大象無形”的智慧,又蘊含柏拉圖“美是理念”的哲思,體現真正的文化自信與理論創新。

藝術發展規律的深刻揭示:通過“藝法靈象”的命題,呂國英指出藝術本質是“對至美審美的永恆追尋”。他既肯定藝術史的演進邏輯(從具象到抽象),又眺望“靈象”的未來遠方;既尊重傳統筆墨的價值,又宣導“變法如器”的創新勇氣,呈現出辯證的歷史發展觀。

當然,這一理論體系也引發若干值得深入探討的問題:

超驗境界的普適性挑戰:呂國英強調“神聖美”需藝術家進入“超驗境界”,但這是否可能成為少數精英的藝術特權?如何在追求精神高度的同時避免藝術脫離大眾?

理論閉合性的辯證看待:作者自信於理論的“完整性、體系性、閉合性”,但藝術本質上是開放的系統。在當代藝術日益強調跨界、互動、參與的背景下,閉合性理論如何應對前衛藝術的挑戰?

東西方藝術標準的平衡:在“氣墨靈象”的評判框架下,非洲原始藝術、拉美魔幻現實主義等非中非西的藝術瑰寶如何定位?理論的世界性包容尚有拓展空間。

結語:在至美遠方的永恆追尋中

呂國英的《“精神實現”皈依超驗審美》不僅是一篇藝術論文,更是一曲獻給人類精神自由的頌歌。在“氣墨靈象”的理論星空中,我們看到了藝術穿越歷史迷霧、超越現實桎梏的可能路徑——當藝術家以高學大德為根基,以通覺體驗為翅膀,以尚極精神為座標,便能向著超驗的審美境界不斷飛升。

這種飛升不是脫離大地的烏托邦幻想,而是對藝術本質的回歸:正如呂國英所言:“美是‘氣墨靈象’”,而藝術的真諦正在於對這種至美之境的永恆追尋。在中華民族偉大復興的時代背景下,這一理論既是對“堅定文化自信,築就文藝高峰”號召的學術回應,也是對人類共同審美理想的東方詮釋。

當我們在呂國英構建的這座理論殿堂中駐足沉思,耳邊仿佛響起歌德那句箴言:“要想逃避這個世界,沒有比藝術更可靠的途徑;要想同世界結合,也沒有比藝術更可靠的途徑。”超驗審美正是這辯證統一的完美體現——它讓我們在藝術的至美之境中,既實現了個體精神的自我救贖,又與人類文明的永恆星空融為一體。

(論文原文載:《解放軍報》長征副刊、《文藝報》《人民政協報》學術家園、《“氣墨靈象”藝術論》·中國商務出版社;《粵海風》《中華時報》理論連載等)

2025.06.18·北京

附

呂國英 簡介

呂國英,文藝理論、藝術批評家,文化學者、詩人、狂草書法家,原解放軍報社文化部主任、中華時報藝術總監,央澤華安智庫高級研究員,創立“氣墨靈象”美學新理論,建構“哲慧”新詩派,提出“書象·靈草”新命題,抽象精粹牛文化。出版專著多部、原創學術論文多篇,撰寫哲慧詩章兩千餘首。

主要著作:《“氣墨靈象”藝術論》《大藝立三極》《未來藝術之路》《呂國英哲慧詩章》《CHINA奇人》《陶藝狂人》《神雕》《國學千載“牛”縱橫》《中國牛文化千字文》《新聞“內幕”》《藝術,從“完美”到“自由”》。

主要立論:“靈象”是“象”的遠方;“氣墨”是“墨”的未來;“氣墨”“靈象”形質一體、互為形式內容;“藝法靈象”揭示藝術終極規律;美是“氣墨靈象”;“氣墨靈象”超驗之美;“書象”由“象”;書美“通象”;“靈草”是狂草的遠方;詩貴哲慧潤靈悟。